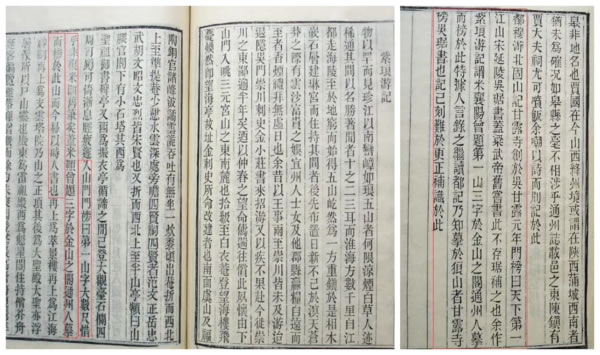

咸丰十一年春,李联琇来游狼山,曾于《紫琅游记》提到上山门所悬“第一山”匾云:“门榜曰‘第一山’,字在数尺,惜乎非复米颠旧笔矣。盖米颠曾题三字于金山之阁,通州人草原而榜于此山,而今易以时人书也。”可知李氏游山时所见,已换为当时人所书的匾额了。 未隔多久,李氏发觉自己所记并不准确,其时恰逢刊刻自己的作品集,故于杂记特记一条作为更正,现迻[yí]录于下,也是狼山掌故:

都穆《游北固山记》:“甘露寺创于吴甘露元年,门榜曰‘天下第一江山’,宋延陵吴琚书。盖梁武帝旧尝书此,不存,琚补之也。”余作《紫琅游记》,谓米襄阳曾题“第一山”三字于金山之阁,通州人摹而榜于此。特据人言录之,继读都记,乃知摹于狼山者,甘露寺榜吴琚书也。记已刻,难于更正,补识于此。

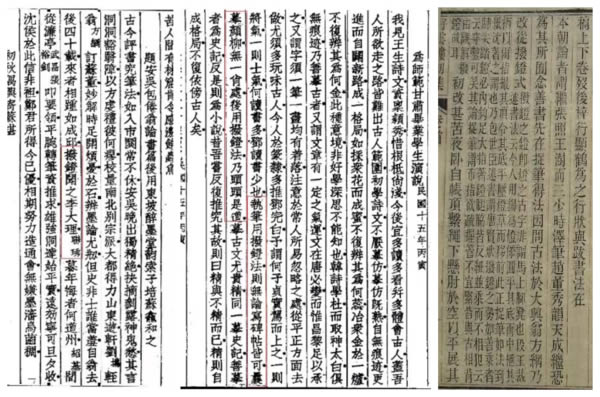

张謇的书法,因早年得李联琇授以“拨镫法”而终身受益。这事张謇自订年谱里记云:“在家始从李先生言作书学拨镫法,然仅能施之寸以上之字。”其时为光绪元年二月,同时日记里也有“学以拨镫法作字,腕甚苦痛”的记录。而后来作诗题包世臣论书,犹有“拨镫闻之李大理(联琇)”之句,甚至到晚年为通师的甘肃毕业生演说,还在说:“执笔用拨镫法,则无论写碑帖皆可。曩[nǎng]摹颜、柳,无一肖处,后用拨镫法,乃头头是道。”

关于书法里的“拨镫法”,自来解说纷纭,这还牵涉对那个“镫”字的认识,因为此字既可作马的鞍镫解,古时又作灯烛的灯用。理解不同,执笔方法就异。张謇学到的拨镫法是个什么样,他自己没有讲,不过却可以从他老师李联琇那儿看到端倪。

李联琇的拨镫法来自于家传,而实际是他的父亲李宗翰从翁方纲那里学来的。李联琇在记述家世的《叙传》里有一段关于拨镫法的记述云:

拨镫之镫即灯之古字,非谓马上脚凳也。段玉裁述书法云:今人用锡为灯掭,圆平其底而中植其柄,以两指撮其顶,令其底平压灯草而移前,此正捉笔如法、到纸沉着之谓也。乃包世臣述书,谓唐贤状拨镫之势,如善乘者脚尖踏镫,必内钩足,大指着镫,脚胁皆反纽,并乘而不相犯云云,穿凿可笑。其论捉笔,谓布指欲疏,据管不宜紧,皆与古相背,由误解拨镫故耳。

由此我们可知,这儿的镫,是作为灯来解释的。