张謇始终是个积极入世的人,像“看破一切”之类的话,本不应该在他嘴里说出来。然而这也有例外,我过去读他的信札见过一例,所以印象特别深。

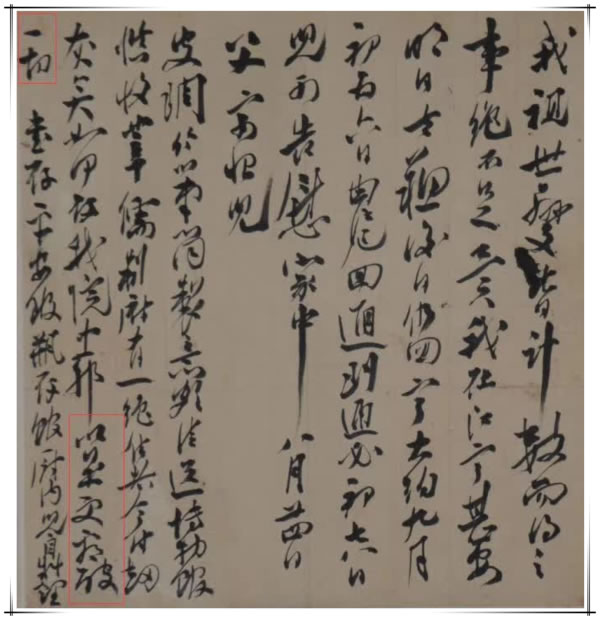

这是辛亥武昌事起后五天,即农历八月二十四日,张謇在南京劝说铁良举兵援鄂时写信给张孝若的信里说出的。因为铁良按兵不动,张謇大感失望,所以这个情绪也流露于信中。其信为:

我视世变皆计数而得之事,绝不足异。我在江宁甚安。明日去苏,后日仍回宁。大约九月初五、六日由沪回通,到通必初七、八日。儿可告慰家中。八月廿四日,父寄怡儿。

皮雕竹笔筒制意颇佳,送博物馆慎收。莘儒制府有一绝佳者,今付劫灰矣,如何存我院中耶?以是更看破一切。书存平安馆,瓶存馆厨内,儿自料理。

从信中可以看出,他的“看破一切”并非前说的“世变”,而是因附言说“莘儒制府”事引起的。莘儒乃满洲人瑞澂[chéng]的字,此前他任湖广总督驻于武昌,正是因他而激成此次起义,事一起他便弃城而逃了。张謇写此信的前二日,《申报》已报道出“鄂督瑞澂先行革职,许其戴罪立功”的清廷决定。瑞澂的事张謇显然已经知道,而此前不久在武昌瑞澂处应该还看到那个制作绝佳的笔筒,推测还为博物苑征集过,所以才会有“今付劫灰矣,如何存我院中耶”,甚至“以是看破一切”的感慨。

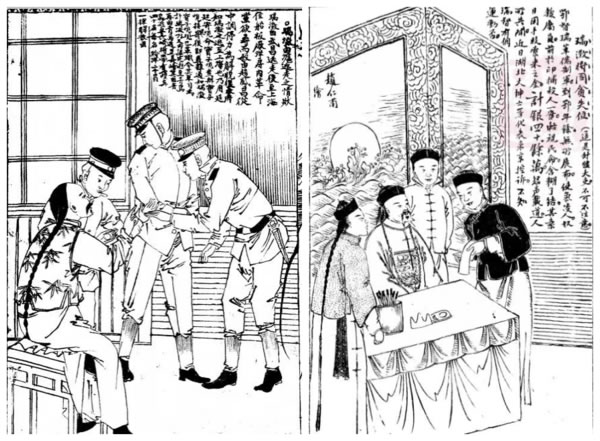

于当年的画报上看到两幅有关瑞澂的画,一幅名为“瑞澂由沪逃走之情状”,有文字说 “瑞澂由武昌逃走,后至上海,住船板厂洋房内。革命党欲寻而杀,由赵凤昌从中调停,力为解脱”,后闻清廷欲治其罪,乃转由青岛出逃日本云云。另一幅则在武昌事起前,名为“瑞澂将因贪失位”,附文云:“鄂督瑞莘儒制军到鄂年馀,无所展布,使气凌人,奴隶属员。前于印捕杀人一案,轻视民命,含糊了结,其素用手段索来之金,计银四十馀万,怨声载道,人所共闻。”由此导致湖北绅士推举代表赴京控诉。由此看来,瑞澂这个人还比较贪,猜想张謇此前劝征笔筒不曾得允,所是这个“看破一切”里或许还有点幸灾乐祸的意味。